A la Une !

Le véritable enjeu des européennes 2024

lire sur le blog INITIATIVE COMMUNISTE l'article de Georges GASTAUD

mardi 5 décembre 2023

par Sylvain Cypel blog ANC

Haaretz, un journal "libre", ce qui n’existe pas en France ! Certains articles de ce journal seraient accusés d’antisémitisme par Darmanin. Cherchez l’erreur. Les propriétaires des journaux français obligent leurs journalistes à être plus "sionniste" que certains journalistes israéliens.(JP-ANC)

« Israël est à la veille d’une révolution de droite, religieuse et autoritaire », titre le quotidien Haaretz au lendemain des élections législatives israéliennes du 1er novembre 2022, qui ont confirmé l’ancrage d’une extrême droite fascisante et le déni de l’oppression en Palestine. Si les forces traditionnelles de gauche ont fait faillite, Haaretz, journal libéral, maintient une ligne d’opposition conséquente aux politiques officielles. Enquête sur un quotidien à nul autre pareil.

Arrivé en Israël, vous achetez le journal Haaretz et vous découvrez ce titre : « Jetez le matériau dans les puits. Des archives montrent que l’armée israélienne a mené une guerre biologique en 1948 » [1].

À la lecture, vous découvrez que des ordres ont été donnés pour

empoisonner les puits de villages palestiniens lors de la guerre civile

qui opposa les forces du Yichouv (l’implantation juive en Palestine) à

celles des populations autochtones dans la période qui précéda puis

suivit la création d’Israël, le 15 mai 1948. Conçue sous la houlette du

futur premier ministre David Ben Gourion et de son futur chef

d’état-major Ygael Yadin, cette opération nommée « Répands ton pain »

(« Cast Thy Bread » [2]), visait à empêcher tout retour des Palestiniens après qu’ils avaient été expulsés.

Les archives montrent que le général Yohanan Ratner demanda un ordre

écrit, qui lui fut refusé. Yadin écrivit à ses subordonnés qu’ils

devaient agir « dans le plus grand secret ». Les premiers

empoisonnements furent menés en avril 1948 près de Saint-Jean d’Acre et

dans des villages proches de Gaza. Finalement, cette tactique assez peu

efficace fut vite abandonnée.

Des révélations de ce type, portant sur la manière dont Israël

expulsa les Palestiniens de leurs terres, Haaretz, le « journal de

référence » israélien, en publie désormais à un rythme effréné. Il

s’appuie, souvent, sur les travaux d’un jeune historien, Adam Raz, qui a

créé en 2015 un groupe de travail, l’Institut de recherche sur le

conflit israélo-palestinien, nommé Akevot.

Le mot, en hébreu, signifie « traces ». Raz recherche les traces

enfouies du passé israélien que l’historiographie officielle a effacées

afin de masquer, précisément, les faits occultés par sa version

héroïque.

Ses révélations, Raz les publie systématiquement dans les colonnes de Haaretz.

Le journal emploie en effet quasiment à temps plein un journaliste

(Ofer Aderet) qui suit les travaux d’historiens qui « déconstruisent »

complètement les vieux récits officiels. Raz, qui a écrit plusieurs

ouvrages (dont en 2018 Kafr Qasim Massacre sur le massacre de Kafr

Kassem), a lui-même publié ces dernières années dans Haaretz ou vu ses

travaux y être rapportés par Aderet dans une série d’articles sulfureux

sur la Nakba, sur des massacres restés dans l’ombre, mais aussi sur des

enjeux comme l’intégration des nouveaux arrivants juifs orientaux dans

les années 1950.

« Ni Yedioth Aharonot (le quotidien le plus lu dans le pays) ni aucun autre journal israélien n’aurait publié ces articles », nous confie-t-il. Hormis Haaretz, tous les grands médias défendent le « récit officiel » » sur le passé d’Israël, affirme l’historien.

Mais il n’y a pas que le passé sur lequel ce quotidien révèle ce que

les autres masquent. Sur le présent aussi, Haaretz se distingue par une

couverture unique dans son pays. « On n’a pas peur de s’attaquer aux

sujets les plus conflictuels. Personne d’autre ne publie de manière

constante et systématique l’information que nous diffusons », explique Hagar Shezaf, une jeune reporter qui couvre les territoires palestiniens occupés.

« Un journaliste comme Nir Hasson a fait depuis une décennie un suivi

exceptionnel de la judaïsation de Jérusalem et de l’incroyable

ségrégation des résidents palestiniens qu’elle génère. Il incarne le

changement qu’a connu le journal », poursuit l’une de ses stars internationales, Amira Hass, qui couvre les territoires palestiniens depuis 1993.

Le « changement » qu’elle évoque se déploie dans trois directions, explique Noa Landau, directrice adjointe de la rédaction : « Nous sommes d’abord un journal libéral » — dans le sens anglo-saxon du terme : inclinant vers le progressisme. « Et clairement, nous sommes leaders de l’information sur l’occupation des Palestiniens, le traitement des immigrés et les droits humains ». Comment cela est-il advenu dans un journal qui, après son rachat en 1933-1934 par les Schocken (une famille de riches juifs allemands ayant fui le nazisme), a été très longtemps porteur d’un sionisme revendiqué et politiquement de centre droit ?

Pour expliquer cette évolution, ses journalistes soulignent deux tendances convergentes. D’abord le renforcement constant de la colonisation israélienne des territoires occupés, ensuite la radicalisation dans un sens colonial tant de la société israélienne que de sa représentation politique. Ces tendances ont progressivement poussé la rédaction vers des formes de « résistance » plus ou moins vives, dues au sentiment d’un danger croissant, pas tant pour les Palestiniens que pour la « démocratie israélienne ».

Amos Schocken, PDG du journal depuis 1992, incarne la version

modérée, mais sans concession de cette évolution. Au sein de la

rédaction, tous soulignent le rôle déterminant du PDG actuel dans le

parcours qu’a suivi Haaretz. D’abord en ayant fait en sorte de préserver

le caractère familial de sa structure financière, permettant ainsi de

résister aux tentations des prédateurs. Ensuite en trouvant non

seulement des actionnaires minoritaires qui ne menaçaient pas le futur,

mais en créant aussi un supplément financier (nommé The Marker) qui,

ancré dans un libéralisme économique bon ton, a beaucoup contribué au

rétablissement de la santé financière du journal, en grosse difficulté

il y a une décennie.

Enfin, Schocken est la poutre essentielle qui a assuré le maintien de l’indépendance du titre.

Quant à son engagement politique : « Oui, je suis sioniste. Et

quand on croit au sionisme exprimé dans la déclaration d’indépendance

d’Israël, on ne peut pas accepter la loi sur l’État-nation du peuple

juif, une loi à caractère fasciste », dit aujourd’hui Schocken.

Votée en 2018, cette loi dite « fondamentale » (à vocation

constitutionnelle) désigne deux catégories de citoyens : les Juifs, qui

ont tous les droits, et les autres (donc les Palestiniens), qui, même

citoyens, n’en jouissent pas en totalité. « Elle nous mène à la catastrophe », répète Schocken. Haaretz s’est opposé à la loi sur l’État-nation dès 2011, dès sa première présentation au Parlement.

2011, c’est précisément la date de prise de fonction de l’actuel directeur de la rédaction, Aluf Benn. Mais « le processus de libération de la parole concernant les Palestiniens avait commencé sous le précédent directeur de la rédaction » (Dov Alfon, aujourd’hui directeur de Libération), souligne Gideon Levy, un des chroniqueurs les plus engagés (il soutient le mouvement Boycott désinvestissement sanctions — BDS). Selon lui, « longtemps, il a été impossible de dire dans Haaretz que le sionisme en lui-même induit un suprémacisme juif.

Sous l’égide de Benn, les termes « crime de guerre », « apartheid », « suprémacisme juif », etc., sont devenus légitimes » au sein du journal. On assiste depuis à un paradoxe : les gouvernants israéliens tentent de convaincre le monde entier que l’usage du terme apartheid pour qualifier le régime imposé aux Palestiniens est une manifestation d’antisémitisme. Mais au sein de la publication israélienne la plus connue, dit Anat Kam, une jeune journaliste qui travaille aux pages opinions du site web du journal, « il y a un débat profond sur l’utilisation du terme apartheid. Mais il ne peut exister que parce qu’il est fondé sur un accord collectif : le droit à l’expression est sacré ».

Ces changements sémantiques s’accompagnent de nombreux autres.

« Longtemps, admet Aluf Benn, nous avons pensé que l’occupation [des

Palestiniens] serait temporaire. Or il est clair qu’elle est devenue

pérenne. Il y a 30 ans, quand les soldats tuaient un enfant, on pouvait

s’attendre à une enquête. Aujourd’hui, l’armée avalise tout. Les

enquêtes ont disparu. Cela explique l’avènement de Breaking the

Silence » — une ONG de soldats de réserve qui témoignent des agissements de l’armée en Territoires occupés.

C’est aussi ce qui a amené Haaretz à évoluer : « La plupart des journaux ne publient rien sur la réalité de l’occupation. À l’inverse, nous occupons une position unique dans ce domaine ».

Autre changement important : le traitement de la discrimination des

Israéliens d’origine orientale s’est beaucoup développé. Iris Leal, qui

contribue aux pages littéraires, se présente comme « l’Orientale de

service » du journal. Très critique de « l’aveuglement » historique des

dirigeants travaillistes ashkénazes (juifs d’Europe centrale) à l’égard

des juifs orientaux, elle écrit le plus souvent sur son thème favori.

« Les lecteurs de Haaretz, dit-elle, sont très majoritairement

ashkénazes (donc plus riches et mieux éduqués). Ils me respectent parce

que je suis de gauche » [sous-entendu, pas parce que je suis orientale]. En fait, « nombre de lecteurs du journal me traitent de “pleureuse”, m’écrivent que “la question des Orientaux est dépassée”. Ceux-là sont presque toujours ashkénazes ».

Mais, poursuit-elle, « j’ai le soutien de la direction, qui tient à

ce que ce qui est advenu et advient encore aux juifs orientaux en Israël

soit amplement traité ».

Elle crédite son journal d’avoir empêché que « l’affaire des bébés yéménites soit balayée sous le tapis ».

Cette affaire, qui remonte aux premières années 1950, reste un foyer de

tension très brûlant. Des centaines de bébés nés de parents

principalement issus du Yémen et d’autres pays musulmans auraient été

faussement déclarés mort-nés à leurs parents pour être secrètement

donnés en adoption à des couples ashkénazes en incapacité de procréer

(dont des rescapés des camps de la mort). Entre ceux qui dénoncent un

« crime d’État » d’une ampleur insoupçonnée et ceux qui contestent une

fabrication « imaginaire », le débat fait rage depuis 50 ans, sans avoir

été tranché.

Haaretz, dit Leal, a beaucoup donné la parole aux dénonciateurs d’un

fake. Mais Alon Idan, le patron des pages débats qui les a ouvertes aux

« voix discordantes », a octroyé une large place aux tenants du crime

d’État.

Mais le changement sans doute le plus spectaculaire qu’a connu

Haaretz est indiscutablement le début d’ « arabisation » de sa

rédaction. En 2000, Noa Landau a lancé le projet Haaretz 21. Objectif :

recruter des journalistes palestiniens (citoyens israéliens).

« La situation ne pouvait plus durer. Il nous fallait des

Palestiniens dans la rédaction pour deux motifs : être conforme à nos

principes, basés sur l’égalité des droits des citoyens israéliens, et

plus important, pour donner à nos lecteurs la vision de l’autre, que les

Israéliens n’entendent presque jamais. Or, pour un Palestinien, il n’y

avait aucun moyen de se former au journalisme dans le système israélien.

On a pris les devants. Haaretz 21 est un incubateur. La première

promotion a réuni 20 personnes, dont cinq travaillent aujourd’hui au

journal ».

La seconde sortira dans un an, et 5 à 6 nouveaux journalistes palestiniens seront embauchés.

Sheren Falah Saab a fait partie des premiers élus. De manière rarement abordée par la presse, elle couvre essentiellement la société et la culture des Palestiniens citoyens israéliens. Ses papiers sont souvent publiés dans le supplément culturel Galleria. Quand on l’interroge sur son identité, elle répond qu’elle est « complexe ». Sans renier sa citoyenneté israélienne, elle se sent « parfois palestinienne, parfois arabe, et souvent les deux à la fois ». De plus, elle est druze, une identité qui revient au premier plan dans certaines circonstances. Bref, elle vit « les conflits identitaires intérieurs de la plupart des Palestiniens citoyens israéliens et qui sont pour beaucoup dus à la politique qu’Israël nous impose ».

Une Palestinienne écrivant dans un journal israélien ?

Au début ses amis l’ont regardée avec suspicion. Maintenant, « c’est

fini ». Elle dit aussi « ne pas se sentir étrangère » dans la rédaction.

L’un de ses derniers articles, « La vie tragique de Ghassan Kanafani » [3],

portait sur celui qui reste une effigie du combat palestinien.

Kanafani, poète et dirigeant du Front populaire de libération de la

Palestine (FPLP), fut assassiné à Beyrouth par un commando israélien le 8

juillet 1972.

Falah Saab lui consacre trois pages dans le supplément hebdomadaire, à

partir du livre d’un ancien journaliste de Haaretz, Danny Rubinstein. À

l’époque, tout Israël avait jugé légitime l’assassinat d’un

« terroriste ». Aujourd’hui, il écrit que Kanafani « n’avait pas de

gardes du corps. Il ne changeait pas non plus de domicile. Il

n’imaginait même pas qu’Israël pouvait le considérer comme un

terroriste ».

Sheren expose juste l’histoire d’un homme en qui une société voit un monstre et l’autre un héros.

« Rien de tout cela ne serait possible sans le propriétaire », Amos Shocken, ce magnat progressiste souvent insulté par la droite israélienne comme Georges Soros peut l’être par les cercles trumpistes américains, clame Gideon Levy.

« Si Yediot Aharonot disparaissait, Israël continuerait d’être le

même. Si Haaretz disparaissait, plus personne ne parlerait des

territoires palestiniens, ni des dangers environnementaux ni de

l’oppression de la femme ».

Aluf Benn exprime une idée similaire. « Sommes-nous devenus le seul pôle d’opposition dans le pays ? D’une certaine façon, oui. » La question, s’interroge-t-il, est :

Alors, conclut le directeur de la rédaction, « si révéler les faits que personne ne veut connaitre nous rend uniques, c’est aussi parce que pas mal de choses ont changé ces dernières décennies ». En termes différents, la journaliste Anat Kam abonde : « Oui, Haaretz constitue de facto la seule opposition aux gouvernants israéliens, mais cet état de fait en masque un autre : le journal ne convainc que les convaincus d’avance ».

Si Haaretz suscite des réactions souvent outrées chez la majorité des

Israéliens, le journal est parfois critiqué du côté des médias

alternatifs adversaires de l’occupation. C’est le cas, par exemple, du

site d’informations « Le lieu le plus chaud de l’enfer », ou encore de

la chaine télévisuelle Democrat TV, dirigée par Lucy Aharish, une

Palestinienne citoyenne d’Israël.

Mais le site le plus actif se nomme Local Call (Appel local), et sa

version anglaise +972.com. Certains, parmi ses journalistes et surtout

ses visiteurs, critiquent la propension de Haaretz à préserver une forme

de modération dans la critique des agissements des autorités

israéliennes.

Surtout, note la cinéaste Anat Even, Local Call est le seul média

« réellement binational ». Ses plumes comme ses dirigeants se nomment

Hagaï Matar, Orly Noy, Meron Rapoport, Yonit Mozes, etc., mais aussi

Basil El-Adra, Fatima Abdul Karim, Vera Sajraoui, Baker Zoubi, Samiha

Houreini, etc.

Bref, on y compte autant de journalistes palestiniens que juifs.

Par ailleurs, à l’intérieur de Haaretz, des voix critiques se font

aussi entendre. Correspondante dans les territoires palestiniens occupés

où elle vit depuis 1993, Amira Hass reconnait que son journal n’a pas

d’égal en Israël.

« Nous publions aujourd’hui des articles et des informations qui ne

seraient jamais parus auparavant et offrons aux Palestiniens une

exposition médiatique qu’ils n’ont nulle part ailleurs dans les grands

médias ». Mais elle ajoute :

Il faudrait aussi, suggère-t-elle, s’intéresser autant à la société palestinienne qu’aux affrontements quotidiens. Elle n’est pas seule à évoquer ce manque. Plusieurs de mes interlocuteurs ont évoqué ceux qu’ils appellent les « telaviviens », et qui restent numériquement très dominants dans la rédaction.

Le terme vise une sorte de « gauche bobo » certes globalement

progressiste, mais peu encline à réellement s’intéresser à la vie des

Palestiniens. Amira Hass insiste aussi sur le « vocabulaire » qui, pour

ce qui concerne les Palestiniens, « n’est pas suffisamment émancipé du

langage officiel » à la rédaction.

Un exemple : si le nombre des tirs palestiniens s’accroit, le terme

« escalade », immédiatement martelé par le porte-parole militaire, est

souvent repris machinalement tel quel dans le journal.

« Mais l’accélération de la colonisation, le processus le plus constant et agressif de tous, n’est jamais qualifié d’escalade ».

Autre exemple : « Une ville ou un village palestiniens sont souvent désignés dans la presse, Haaretz inclus, en fonction de leur proximité avec une colonie. Cela donne une fausse impression de coexistence et de normalité. Plutôt que d’écrire que la ville de Salfit est proche d’Ariel (une grosse colonie israélienne), moi j’écrirais qu’elle est au sud-ouest de Naplouse et qu’Ariel a été bâtie sur ses terres”. En même temps, insiste-t-elle, à Haaretz « on jouit d’une liberté d’écriture inexistante dans les autres grands médias israéliens, qui tous pratiquent une autocensure massive » dès qu’on touche à l’occupation et à la colonisation ».

À cet égard, quel impact Haaretz a-t-il sur sa société ?

Là, les journalistes divergent quelque peu. Sheren Falah Saab croit parvenir à « faire un peu bouger les choses ».

Elle le voit dans les messages qu’elle reçoit, même s’ils incluent

aussi pas mal d’insultes (« je n’en tiens pas compte »). Hagar Shezaf

répond que « quelquefois, on enregistre des microsuccès. On oblige

l’armée à modifier une déclaration. Mais si je faisais mon travail dans

l’espoir de changer les choses, je crois que j’entrerai dans une

profonde dépression ».

Gideon Levy pense, tristement, que l’influence de son journal sur la

société israélienne est « quasi égale à zéro ». En revanche,

poursuit-il, son impact international est désormais acté. La hausse

constante des ventes de sa version anglaise (en coopération avec le New

York Times) et des connexions sur son site internet en anglais en font

foi. Dans le monde entier, dirigeants politiques, hommes d’affaires,

diplomates, universitaires, tous ceux qui s’intéressent au Proche-Orient

« savent qu’il n’y a pas d’autre lieu qu’ Haaretz pour disposer d’une information fiable ».

À défaut de modifier les rapports de force internationaux ou d’empêcher

les succès diplomatiques d’Israël, le journal est devenu une source

importante de la dégradation continue de l’image de cet État dans le

monde.

Enfin, Noa Landau juge prématuré d’établir un réel bilan de

l’évolution de Haaretz. Son plus important succès, à ses yeux, est

d’avoir contribué largement à faire obstacle à la tentative des

gouvernants de « rayer la Nakba du débat public », comme Benyamin

Nétanyahou avait tenté de le faire. Mais elle pense, surtout, que le

succès le plus probant de son journal n’est pas encore sensible, mais

que « des groupes judéo-arabes se forment ».

Comme Standing Together (Debout ensemble), une association qui lutte pour l’égalité salariale entre Juifs et Arabes. « De

plus en plus de gens, à gauche, comprennent qu’il n’y a pas d’avenir en

Israël sans tenir compte de l’opinion arabe. La tendance à œuvrer en

commun, Palestiniens et Israéliens, se renforce, et va se poursuivre ».

L’avenir le dira, mais c’est en tout cas la voie que Haaretz entend promouvoir.

Non seulement s’écroule la figure du héros, redevenu petit clown tragique qui va payer pour l’échec mais la fiction d’une Pologne amie de l’Ukraine et le blocage des convois ukrainiens à la frontière dit la réalité de la balkanisation, de l’ukranisation de l’Europe. Quelques mythes s’écroulent 1) si, comme la propagande qui nous submerge depuis des mois, que dis-je des années, l’Ukraine était absolument indispensable pour nourrir les peuples affamés d’Afrique et autres, la Russie portant le poids de ce “crime”même si elle offre déjà une partie de sa production, on ne comprendrait pas ce blocage dans lequel les agriculteurs mécontents ont été rejoint par les routiers. En fait la production céréalière et agricole ukrainienne est au mains des trusts de l’agroalimentaire allemand en particulier et avec sa main d’œuvre taillable et corvéable à merci, elle est effectivement concurrente de la production polonaise. 2) Le Ministre des Affaires étrangères ukrainien a déclaré qu’il voulait être intégré à l’UE en même temps que les Balkans. On ne saurait être plus clair, non seulement il faut une procédure accéléré pour ce pays aux mains des trusts et de l’Otan mais le projet qu’il porte est celui de la balkanisation de l’Europe avec ses rivalités intestines identitaires et avec les concurrences dans l’exploitation de la force de travail, le tout entraînant un appel à la militarisation et la montée des extrêmes-droites.

La Commission européenne a sévèrement dénoncé le blocus à la frontière ukrainienne mis en place par les camionneurs et les agriculteurs polonais, menaçant d’engager une action en justice contre le gouvernement de Varsovie.

Après un mois de blocages, c’est le premier accord qui promet d’améliorer la situation à la frontière entre l’Ukraine et la Pologne. Depuis la suppression du permis de passage de l’Ukraine vers l’Union européenne au début de la guerre, les relations entre Kiev et ses voisins sont empoisonnées par une rivalité commerciale.

D’un côté, les Ukrainiens redirigent leurs exportations vers l’Ouest. De l’autre, les transporteurs polonais dénoncent une concurrence déloyale qui leur ferait perdre leur compétitivité. L’autorisation de passer par le poste frontière d’Uhryniv à vide pour rentrer en Pologne est donc une première concession de la part de Kiev. En revanche, elle ne change rien pour les centaines de routiers ukrainiens empêchés de rentrer dans leur pays depuis plusieurs semaines.

Depuis plusieurs semaines, des manifestants polonais bloquent le passage de la frontière avec l’Ukraine.© DAMIEN SIMONART/AFP or licensors

“La vérité est que je trouve la situation à la frontière polonaise avec l’Ukraine absolument inacceptable”, a déclaré mercredi Adina Vălean, la commissaire européenne chargée des transports.

“Si je soutiens le droit des gens à protester, l’ensemble de l’UE, sans parler de l’Ukraine, un pays actuellement en guerre, ne peut pas être pris en otage par le blocage de nos frontières extérieures. C’est aussi simple que cela”.

Depuis le 6 novembre, les camionneurs et les agriculteurs polonais bloquent le transit par différents postes-frontières le long de la frontière polono-ukrainienne. Lundi, les restrictions en vigueur 24 heures sur 24 ont été étendues à un quatrième point de passage, à Medyka, ce qui a encore aggravé la crise.

Seuls les véhicules transportant de l’aide humanitaire et militaire sont autorisés à entrer.

En conséquence, des milliers de camionneurs ukrainiens se sont retrouvés bloqués et contraints d’attendre des jours entiers avant de pouvoir passer de l’autre côté, les files d’attente s’étirant sur plus de 30 kilomètres en territoire polonais. Les conditions difficiles sur le terrain, notamment les températures inférieures à zéro et l’absence d’installations sanitaires, ont suscité des inquiétudes en matière de sécurité.

Deux conducteurs ukrainiens qui attendaient de passer la frontière sont morts à l’intérieur de leur véhicule, apparemment de mort naturelle.

Les manifestants polonais demandent la réimposition des règles d’avant-guerre pour les camionneurs ukrainiens, qui ont été exemptés de l’obligation de détenir un permis de transport. Ce changement a été introduit l’année dernière dans le cadre des “couloirs de solidarité” de l’Union européenne, qui visent à aider le pays déchiré par la guerre à soutenir son économie nationale et ses relations commerciales.

Les manifestants souhaitent également que les camions vides qui quittent l’Ukraine pour se rendre dans l’UE soient exclus du système de file d’attente électronique mis en place par Kiev et que des mesures soient prises pour empêcher les transporteurs biélorusses et russes de se soustraire aux sanctions internationales.

Selon le ministère polonais des Infrastructures, les changements introduits par les “couloirs de solidarité” ont bouleversé la concurrence au détriment des chauffeurs polonais : en 2021, l’année précédant le déclenchement de la guerre par la Russie, les camionneurs polonais détenaient 38 % de parts de marché contre 62 % pour leurs concurrents ukrainiens, qui offrent des tarifs moins élevés et ne sont pas tenus par les normes de l’UE. À la fin du mois d’octobre, ces chiffres étaient respectivement de 8 % et 92 %.

Mais contrairement aux interdictions imposées plus tôt cette année sur les céréales ukrainiennes exemptes de droits de douane, ces restrictions frontalières ne sont pas établies ou approuvées par le gouvernement polonais de droite dure, qui a perdu le pouvoir après les élections d’octobre.

“Nous restons en contact permanent avec le secteur des transports. Nous discutons également avec le gouvernement ukrainien et la Commission européenne parce qu’ils détiennent la clé pour supprimer les causes directes de cette protestation”, a déclaré mercredi Alvin Gajadhur, le ministre polonais des infrastructures par intérim.

Le commissaire Vălean n’a toutefois pas semblé convaincu par cette ouverture et a publiquement reproché au gouvernement polonais de ne pas faire sa part pour résoudre le conflit.

“Il n’y a pas de bonne foi dans la recherche d’une solution. C’est ce que je constate aujourd’hui”, a déclaré M. Vălean, “les autorités polonaises ne s’impliquent pratiquement pas”.

“Je dis cela parce que les autorités polonaises sont censées faire respecter la loi à cette frontière”, a-t-elle ajouté.

La commissaire a déclaré qu’il existait une liste de “mesures techniques” susceptibles d’atténuer les tensions et de rétablir le transit, mais que ces mesures “doivent être acceptées par la partie polonaise”.

“Nous poursuivons le dialogue, mais nous nous réservons le droit d’intervenir en tant que Commission, même par le biais d’une procédure d’infraction, contre ceux qui ne respectent pas les règles et n’appliquent pas la loi”, a noté Mme Vălean.

La procédure d’infraction est l’un des instruments dont dispose l’exécutif pour s’assurer que la législation européenne est appliquée de manière adéquate et uniforme dans l’ensemble de l’Union. La procédure comporte plusieurs phases et peut conduire à un procès devant la Cour européenne de justice, qui peut imposer des amendes journalières à un Etat membre qui ne respecte pas la législation.

L’Ukraine est disposée à trouver un compromis avec la Pologne, mais affirme que ses conducteurs doivent d’abord recevoir de la nourriture et des services d’urgence. L’Ukraine a également ouvert la porte à l’évacuation des personnes bloquées en Pologne.

Par ailleurs, les camionneurs slovaques ont menacé de se joindre au blocus à partir du 1er décembre si aucune mesure n’est prise pour réduire la concurrence des transporteurs ukrainiens, selon l’Union des transporteurs slovaques (UNAS).

Nous avons vu que le 18 août, il était intervenu entre les Etats-Unis, le Japon et la Corée du sud un accord dont nous analysons par ailleurs qu’il a tenté de jeter les bases d’une OTAN asiatique. Dans cet article nous voyons la réponse de la Chine et comment elle crée les bases régionales d’une entente gagnant-gagnant, mais en mettant en garde ses voisins sur le fait qu’inviter des pays non régionaux à s’immiscer dans les questions régionales est préjudiciable à la coopération, il est donc d’une importance vitale pour le Japon et la Corée du Sud de rester autonomes. Il y a là une stratégie que la Chine applique partout et qui est déjà la construction de nouveaux rapports internationaux. (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoire et société)

SEOUL, 27 nov. (Yonhap) — Le diplomate en chef de la Chine en Corée du Sud a déclaré lundi que Pékin entend faire avancer ses relations avec Séoul et Washington, estimant qu’il s’agit d’un devoir pour pouvoir surmonter les défis mondiaux. Ce commentaire de l’ambassadeur Xing Haiming a été fait au lendemain d’une rencontre très attendue entre les chefs des diplomaties de la Chine, de la Corée du Sud et du Japon. Le premier rendez-vous de ce type en près de quatre ans, il a produit une entente commune entre les trois parties pour une accélération des préparations en vue d’un nouveau sommet entre les dirigeants des trois pays, un projet longtemps remis aux calendes grecques « La Chine et la Corée du Sud sont des voisins inséparables et des partenaires coopératifs dans une relation donnant-donnant dans laquelle chacun y trouve son compte et les bénéfices s’intègrent ensemble », a exprimé Xing dans un discours lu par Fang Kun, chef de mission adjoint à l’ambassade de Chine à Séoul, lors d’un forum organisé par l’Institute for Global Strategy and Cooperation le 27 novembre 2023.

Il a continué en indiquant que la Corée du Sud et la Chine ont besoin que leurs relations se développent bien, au vu de l’interdépendance économique et des liens géopolitiques. Ce n’est « pas une question de choix », a-t-il jugé. La Chine est aujourd’hui le plus grand partenaire commercial de la Corée du Sud, position autrefois occupée par les Etats-Unis. D’après Xing, Pékin aimerait renforcer la communication et la coopération avec Séoul de sorte à ce que les deux pays puissent constamment réaliser « de nouveaux développements » tout en « excluant les interférences ». Il a également insisté sur l’importance d’approfondir les liens avec les Etats-Unis, assurant que les succès de Pékin et de Washington représentent des opportunités l’un pour l’autre. « Les deux côtés doivent renforcer leur solidarité et leur coopération pour s’attaquer ensemble aux défis mondiaux », a-t-il dit sur le sujet. « Cela n’est pas seulement une obligation pour la Chine et les Etats-Unis, mais une obligation pour tous les pays, y compris la Chine et la Corée du Sud. »

La réunion trilatérale des ministres des Affaires étrangères entre la

Chine, le Japon et la Corée du Sud injecte de la stabilité dans la

région. La réunion ouvre la voie à une coopération de plus haut niveau

entre les trois pays Par Zhao Yusha Publié : 26 nov. 2023 22 :30

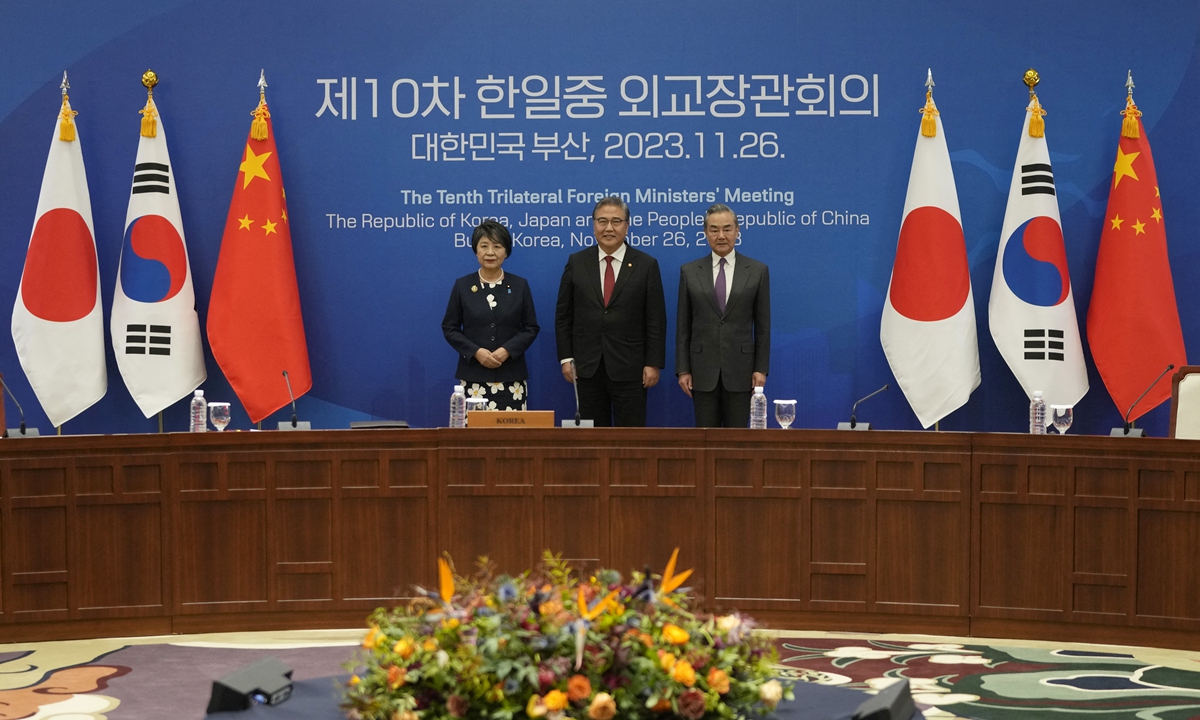

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, la ministre japonaise des Affaires étrangères Yoko Kamikawa (à gauche) et le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin (au centre) posent pour une photo avant la 10e réunion trilatérale des ministres des Affaires étrangères à Busan, en Corée du Sud, le 26 novembre 2023. Crédit photo : AFP

La Chine est disposée à faire des efforts avec la Corée du Sud et le Japon pour promouvoir la reprise de la coopération trilatérale, a déclaré le chef de la diplomatie chinoise lors de la réunion trilatérale des ministres des Affaires étrangères entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud qui s’est tenue dimanche dans la ville sud-coréenne de Busan.

Les trois parties ont convenu de créer les conditions de la réunion trilatérale des dirigeants de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud, et d’accélérer les préparatifs, selon un communiqué publié dimanche soir par le ministère chinois des Affaires étrangères.

Les experts chinois estiment que la réunion, qui s’est tenue après une interruption de quatre ans, ouvrira non seulement la voie à des réunions de plus haut niveau entre les trois pays asiatiques, mais insufflera également de la stabilité dans la région et renforcera la coopération entre les trois pays pour compenser les conséquences négatives des défis actuels de la tourmente mondiale.

Cependant, Séoul et Tokyo sont exhortés à prendre davantage de mesures et à faire preuve de sincérité s’ils veulent que la coopération entre les trois pays donne des résultats substantiels, ont déclaré des experts chinois, car il existe toujours des divergences non résolues qui affligent les relations trilatérales. Pendant ce temps, les forces extraterritoriales cherchent également à utiliser le Japon et la Corée du Sud pour contenir la Chine et chercher à saborder la coopération trilatérale. Les experts ont déclaré qu’inviter des pays non régionaux à s’immiscer dans les questions régionales est préjudiciable à la coopération, il est donc d’une importance vitale pour le Japon et la Corée du Sud de rester autonomes.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, également membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, a participé à la réunion trilatérale des ministres des Affaires étrangères. Cette année marque la reprise de la réunion trilatérale des ministres des Affaires étrangères entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud après une interruption de quatre ans, en tant que voisins proches, la Chine continuera d’adhérer aux principes d’amitié et de coopération avec ses voisins et de travailler avec la Corée du Sud et le Japon pour promouvoir la reprise de la coopération trilatérale, a déclaré M. Wang, cité par CGTN.

M. Wang a déclaré qu’en tant que pays importants de la région Asie-Pacifique, les trois pays devaient se fonder sur la paix et le développement de la région Asie-Pacifique et sur les intérêts de ses peuples, approfondir la coopération régionale, faire face conjointement aux risques et aux défis, et maintenir la paix et la prospérité régionales. Il a souligné que les trois pays devraient s’opposer à l’établissement de lignes idéologiques et résister à la formation de blocs régionaux.

Beijing, Tokyo et Séoul devraient agir en tant que « stabilisateurs » pour maintenir la paix et la sécurité régionales, mettre en pratique un concept de sécurité commun, global, coopératif et durable, et insister sur la résolution des différends et des différends par le dialogue et des moyens pacifiques. Ils devraient également servir de « soupapes de surpression » pour résoudre les problèmes des points chauds, a déclaré M. Wang, notant que la tension persistante dans la péninsule coréenne n’était dans l’intérêt d’aucune partie. Il est urgent de calmer la situation, de créer les conditions nécessaires à la reprise du dialogue et de prendre des mesures concrètes pour y parvenir.

Avant la réunion trilatérale, M. Wang s’est entretenu avec le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Park Jin, et la ministre japonaise des Affaires étrangères, Yoko Kamikawa, dimanche et samedi, respectivement.

Lors de sa rencontre avec Mme Park, M. Wang a déclaré que la Chine et la Corée du Sud étaient des pays voisins et que ce fait était un problème. Il ne changera jamais. Les deux pays peuvent bénéficier d’une relation positive, tandis que les deux parties souffriront si la relation se détériore.

M. Wang a également souligné que les deux parties devaient résister conjointement à la tendance à politiser les questions économiques, à instrumentaliser les questions technologiques et à sur-titriser les questions économiques et commerciales, afin de maintenir des chaînes d’approvisionnement stables et fluides et de promouvoir un plus grand développement de la coopération économique et commerciale bilatérale.

MM. Wang et Park ont échangé leurs points de vue sur la situation dans la péninsule coréenne. M. Wang a souligné que la Chine avait toujours été une force stabilisatrice en Asie du Nord-Est et qu’elle continuerait à jouer un rôle constructif dans l’apaisement de la situation dans la péninsule coréenne.

Lors d’une rencontre avec M. Kamikawa, M. Wang a déclaré que la Chine et le Japon devaient sérieusement mettre en œuvre le consensus atteint par les dirigeants des deux pays pour faire avancer les relations bilatérales sur la bonne voie d’un développement sain.

M. Wang a déclaré à M. Kamikawa que les deux parties devaient respecter les préoccupations légitimes de l’autre. Le Japon doit honorer ses engagements sur la question de Taïwan, respecter strictement le principe d’une seule Chine et s’abstenir de s’ingérer dans les affaires intérieures de la Chine.

Notant que le rejet par le Japon d’eau contaminée par la centrale nucléaire de Fukushima dans l’océan concernait la sécurité maritime et la santé publique, M. Wang a déclaré que la Chine s’opposait à l’action irresponsable du Japon.

Dans un climat international compliqué, la réunion trilatérale des ministres des Affaires étrangères entre les trois principaux pays asiatiques peut injecter la stabilité dont l’Asie du Nord-Est a tant besoin, ainsi qu’approfondir la coopération et les échanges entre les trois pays pour compenser l’impact négatif des tensions géopolitiques actuelles, a déclaré Da Zhigang, directeur de l’Institut d’études de l’Asie du Nord-Est à l’Académie provinciale des sciences sociales du Heilongjiang, au Global Times.

M. Da a noté que la réunion entre les ministres des Affaires étrangères des trois pays pourrait ouvrir la voie à des réunions trilatérales de plus haut niveau dans un avenir proche. Il contribuera également à contrôler les divergences actuelles entre Beijing, Tokyo et Séoul, tout en élargissant la coopération dans les domaines où les trois pays partagent des intérêts communs, a-t-il ajouté.

Les liens entre les trois pays se sont effilochés depuis la dernière réunion trilatérale entre les dirigeants des trois pays d’Asie du Nord-Est qui s’est tenue à Chengdu, en Chine, en 2019.

Des questions historiques telles que les atrocités commises par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que les luttes actuelles telles que le rejet irresponsable par le Japon d’eaux usées contaminées par le nucléaire de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi dans l’océan Pacifique ; le rôle de Tokyo et de Séoul en tant que vassaux des États-Unis dans la région a continué d’empoisonner les liens.

La Corée du Sud et le Japon sont désireux de renouer leurs liens avec la Chine, non seulement parce que la perspective de coopérer avec la Chine est conforme à leur intérêt national, mais aussi parce que le réchauffement des relations sino-américaines après un sommet à San Francisco entre les dirigeants des deux pays au début du mois a poussé Séoul et Tokyo à tendre la main, a déclaré Lü Chao. un expert de la péninsule coréenne à l’Académie des sciences sociales du Liaoning, a déclaré au Global Times.

« Alors que la société internationale se trouve à un tournant historique et qu’elle est confrontée à des défis et à des changements majeurs, nous espérons discuter de notre stratégie. Lors d’une rencontre avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak et de la signature de l’accord de Downing Street la semaine dernière, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a fait des remarques liées à Taïwan et à la mer de Chine méridionale. « La Chine exhorte les parties concernées à cesser de faire des commentaires irresponsables sur des questions liées aux préoccupations fondamentales et majeures de la Chine et à être très prudentes dans ce qu’elles disent ou font », a déclaré vendredi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning.

À l’instar des États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont tendance à parler de coopération avec la Chine tout en manquant de respect aux intérêts fondamentaux de la Chine, ce qui crée des obstacles à la coopération entre les trois pays, a déclaré M. Lü. Il a noté que la Chine était disposée à rencontrer le Japon et la Corée du Sud à mi-chemin pour élargir la coopération, mais n’hésiterait pas non plus à riposter à toute répression unilatérale contre la Chine et à des remarques ou comportements irrespectueux qui vont à l’encontre des intérêts fondamentaux de la Chine.

« Pour que les trois pays prennent de l’élan dans l’approfondissement de la coopération, nous avons besoin de voir plus d’actions, plus de sincérité de la part de Tokyo et de Séoul », a noté M. Lü.

Bien que l’assouplissement des relations sino-américaines ait en partie stimulé la volonté du Japon et de la Corée du Sud de tendre la main à la Chine, les experts chinois estiment qu’un lien trilatéral plus étroit entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud ne fera pas le bonheur des États-Unis.

Le président américain Joe Biden et les dirigeants de la Corée du Sud et du Japon ont convenu à Camp David en août d’approfondir la coopération militaire et économique et ont condamné conjointement avec la plus grande fermeté à ce jour le « comportement dangereux et agressif » de la Chine en mer de Chine méridionale. Da a déclaré que ces dernières années, les États-Unis ont comploté pour travailler avec leurs alliés à la création d’une OTAN asiatique, ce qui menace extrêmement la stabilité régionale.

Lors d’un forum qui s’est tenu à Qingdao en juillet de cette année, Wang Yi a exhorté la Chine, le Japon et la Corée du Sud, ainsi que d’autres pays asiatiques, à pratiquer un régionalisme ouvert, à promouvoir des valeurs asiatiques inclusives, à cultiver l’autonomie stratégique, à sauvegarder l’unité et la stabilité régionales, à résister à la mentalité de la guerre froide et à éviter la coercition par l’hégémonie.

Les pays asiatiques devraient résoudre leurs différends par eux-mêmes, tandis qu’inviter des puissances extraterritoriales à intervenir est extrêmement préjudiciable à la stabilité et à la coopération entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud, a déclaré M. Da, exhortant les deux pays à rester autonomes.

Il a averti que ces pays devraient tirer les leçons de l’histoire que le fait de s’appuyer sur des pays non régionaux pour résoudre les problèmes régionaux finira par se retourner contre eux, ce qui menacera l’ensemble de la région.