Sacha Bergheim : qui prouve quoi ?

Une fois de plus je partage ce relativisme cultivé, rationnel et humaniste de Sacha Bergheim. Mais “pas que’, en effet, je lui trouve un petit côté Leibnizien, à savoir ce qui est premier et qui est d’abord donné c’est l’esprit, au début était le verbe, sur lequel se construiraient les principes de la connaissance, ces énoncés de base sur lesquels s’appuient nos raisonnements. C’est un Idéalisme intégral, celui des clercs coupés des réalités matérielles, dont se moquait déjà Voltaire (qui ne l’avait peut être pas lu) mais qui dénonçait le “meilleur des mondes possibles” d’une telle “rationalité”. Et ce à propos des malheurs de mademoiselle Cunégonde, la promise de Candide, sur laquelle passaient et repassaient les régiments mercenaires bulgares des guerres européennes, Cunégonde violée, salie à l’image d’un continent dans lequel se déchirent les puissants, “la storia”. Engels qui s’y connaissait en art militaire disait en réponse: la preuve du pudding c’est qu’on le mange et d’autres ajoutaient “les faits sont têtus”. Et quand il ne s’agit plus de Leibniz mais de l’analphabète médiatique, d’un sous produit de France inculture, voire de Zemmour ou Mélenchon pour rester impartial qu’en dire ? Jusqu’où l’illusion peut-elle être entretenue ? C’est pourquoi face à la dégradation de ses conditions d’existence, à moins d’être complètement idiot chaque Français devrait avoir des doutes, et se dire la preuve des guerres c’est à qui elles rapportent et à qui elles nuisent. Mais il est vrai que quand “la communication” prend le pas sur les faits et sur ce qui favoriserait la négociation, c’est l’ultime “idéalisation”, la fascisation, ou comment faire oublier aux véritables victimes des guerres qui les provoque habituellement. Quand on en est à faire de l’OTAN une troupe d’agneaux se blottissant les uns contre les autres face aux loups de divers espèces qui nous menacent, c’est vraiment tabler sur la stupidité de l’interlocuteur non seulement en ce qui concerne l’histoire mais ses propres intérêts. (note de Danielle Bleitrach)

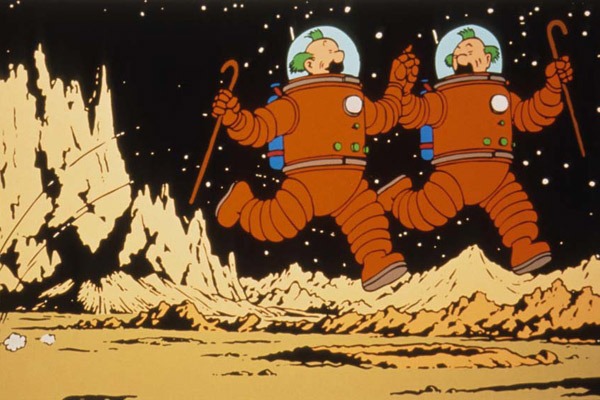

Umberto Eco avait partagé une boutade fort pertinente aujourd’hui: “Qui me dit que les Américains sont bien allés sur la Lune? La seule preuve que j’ai, c’est que les Soviétiques ne l’ont pas démenti.”

En effet, du point de vue heuristique, nous n’étions ni témoins ni participants de l’exploration spatiale ni compétents pour l’immense majorité d’entre nous, et incapables de déterminer la validité des preuves fournies. Nous donnons notre assentiment à la version.

Concrètement nous pré-jugeons de la validité d’une chose par l’assentiment que nous accordons à l’autorité qui en émane. En théorie, nul n’est censé ignorer la loi, mais la plupart d’entre nous ne connaissons rien ou presque du contenu précis des lois qui régissent notre quotidien, mais nous faisons confiance à ceux qui sont censés en être les représentants.

De fait, toute communication repose sur ce principe de crédit / discrédit. Lorsque nous étions enfants, nous avons tous entendu parler de ce garçon qui criait au loup. Et oui, le jour où il rencontra le loup, tous pensèrent qu’il s’agissait d’une énième mauvaise blague du gamin qui termina son parcours terrestre comme anti-pasti d’un loup bien réel.

Du point de vue de la communication en société, on pré-juge qu’un ministre sera plus compétent et responsable qu’un citoyen. L’épreuve du réel démontre que le contraire est souvent plus juste, mais chaque position dans la société dispose d’une sorte de qualité de crédibilité. Si on a le témoignage d’un cadre de banque et celui d’un clochard, il y a de forte chance que l’on pensera que le cadre de banque est plus crédible que le clochard avec son gros rouge à la main. Pourtant, le second peut être un témoin véridique.

Cette lecture conditionnée du réel selon ces points de crédibilité que l’on accord ne repose pas nécessairement sur un assentiment particulier pour chaque situation. Parfois, nous nous référons à ce que la société dit, ce que la majorité pense. Ce qui forme ainsi la doxa n’est pas une opinion particulière mais un ensemble de pré-conditions qui valident une opinion particulière. Toutes les fois où ces conditions seront réunies, nous aurons eu une sorte de réflexe, qui conforte l’assentiment précédent et prépare l’assentiment ultérieur.

Le conflit israélo-arabe n’est pas particulièrement propice à ce type de procédés, puisqu’ils sont universels, mais la prééminence de ce sujet face à d’autres fait que cet assentiment programmé se reproduira tant que l’on admet les fondations apparemment logiques qui sont sous-jacentes à nos prises de position. Entre “Israël a le droit de se défendre (implicitement même si cela coûte la vie à des civils)” et “Israël n’a pas le droit d’exister” (implicitement parce que les juifs sont uniquement ce que nous décidons d’eux, à savoir une non existence).

A l’inverse, lorsque nous entendons parler d’une guerre pour laquelle nous n’aurons aucune identification personnelle, ou bien de tragédies humaines qui se situent loin dans un contexte inconnu, ce schéma sera brouillé et l’assentiment réduit a minima. Si on parle des “pirates” du delta du Niger au Nigéria, ces hommes qui se sont constitués en groupes à la fois d’autodéfense, groupes rebelles et parfois groupes mafieux, dans un contexte de prédation économique par les grandes compagnies pétrolières, payant des milices privées brutales, et aussi une pollution dramatique qui affecte des centaines de milliers d’enfants, et une inégalité croissante dans la répartition des richesses, si nous parlons de ces “pirates” sans avoir une idée de la raison d’être de leur combat, nous n’aurons d’assentiment au-delà que de juger que leur côté “hors-la-loi” sans porter notre regard sur la prédation économique pratiquée par ces sociétés pétrolières.

Bien sûr, la guerre en Ukraine donne aussi lieu à ce type de prise de position qui procède non pas d’une analyse d’ensemble, très complexe à mener en temps de guerre avec aussi peu d’informations impartiales ou suffisamment précises, mais à une répétition d’un schéma d’assentiment où la finalité ne devient plus l’intelligibilité mais la confortation des mobiles sous-jacents au schéma. Et la propagande médiatique de toute part s’y donne à cœur joie si on peut dire, en donnant moins une représentation exacte de la réalité de terrain, mais uniquement les indices confortant l’assentiment précédant et déterminant l’assentiment futur. C’est ainsi qu’une opinion publique se met en place.

Ce schéma permet aussi de comprendre pourquoi Eric Zemmour a pu disposer d’autant de soutien dans l’opinion publique alors qu’il est une figure mineure du champ politique, tout en échouant complètement à convertir cet intérêt de beaucoup en réussite électorale. Précisément, l’assentiment qui lui est donné (ou refusé radicalement d’ailleurs) par un segment de l’opinion publique se fonde sur son passé de chroniqueur, jouteur télévisuel, mais non sur une reconnaissance de sa compétence à diriger. Il réalise finalement ce qu’il refusait, la candidature de témoignage parce que le personnage public auquel certains donnaient du crédit ne valait pas pour l’espace politique.

A l’inverse, Emmanuel Macron est le produit qui a disposé d’un assentiment par défaut: il était mieux que le pire. A ce tarif-là, beaucoup sont qualifiés, mais sa compétence technocratique l’a nécessairement servi face à une apparatchik, fille à papa, à qui d’autres vouaient pourtant un assentiment par réaction (“on n’a pas tout essayé”, “elle a raison sur tout contrairement aux autres”). Mais au final, donne-t-on vraiment notre opinion? Avons-nous même le temps d’avoir une opinion surtout?

A fortiori parce qu’on sera tenté quand on n’est pas directement concernés ou compétents, à se rattacher à l’opinion qui confirme les fondations logiques, idéologiques ou culturelles de notre assentiment. Mais cela se fait parfois au prix du mensonge: défendre les innocents est juste et noble. Qu’il y ait une ou cent victimes de la guerre en Ukraine, elle a été déclenchée par un pays donc il est plus noble de s’opposer à l’agresseur et de défendre la victime. Mais ce principe de noblesse est aussi la clé de la compromission: lorsque l’Otan bombarde les infrastructures civiles de la Serbie, c’est pour une cause noble. Le même acte de guerre devient noble ou ignoble selon finalement le mobile qu’on lui attribue. Mais qui a déterminé qu’à l’origine il y avait un mobile légitime ou non? La mort des civils n’est-elle pas la même à chaque fois, quel que soit le label qu’on lui donne: protéger les Russes d’un génocide? vaincre Daesh qui menace nos sociétés?

Les victimes à Kharkov ou à Raqqa dans les deux cas sont réduites à l’ignorance en fonction de l’alibi qui sera donné à la violence. Mais à la fin, les larmes des parents qui ont perdu un enfant, un frère ou une mère révèlent la même peine insondable. Pour nous rassurer, nous esquivons la question morale en voyant la noblesse du mobile employé, ou pour rester dans l’indignation, nous insistons sur le caractère ignoble du mobile revendiqué. Jusque dans leur mort, les victimes sont instrumentalisées par la machine de guerre médiatique. Tant que la société se convainc que son assentiment est fondé, les tenants du pouvoir savent qu’ils peuvent ainsi en garder indirectement le contrôle.

Sans doute Machiavel n’avait-il pas imaginé que le monde futur pourrait pousser son machiavélisme aussi loin? Merci à Michel Goniak pour les corrections

/image%2F1449569%2F20220628%2Fob_01074d_christophe-prudhomme-billet.jpg)

/image%2F1449569%2F20220626%2Fob_f3687f_otan-no-madrid.jpg)

/image%2F1449569%2F20160112%2Fob_f19e9f_el-diablo-logo.jpg)

/image%2F0946080%2F20220624%2Fob_53e992_klarsfeld-ukraine.png)

/image%2F1385629%2F20220629%2Fob_aef7fc_ecologie-sauvons-la-planete.png)